2015.09.24

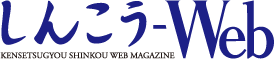

円安定着が追い風に|コストから見た製造業「国内回帰」の可能性

みずほ総合研究所 チーフエコノミスト 高田 創

今年に入り、製造業の「国内回帰」というキーワードがマスコミで多く取り上げられるようになってきた。

円安の定着や中国などでの生産コスト上昇といった要因により、日本国内での生産が一定の競争力を回復しつつあるということだろう。このトレンドは今後も続くのか、また本当に足元での国内生産コストは「国内回帰」を促すほどのものなのか。分析結果を基に考察した。

-

[prescription 建設経済の動向]

2017.03.14

国土交通省が進める施工時期の平準化|「ゼロ債」「余裕期間」の活用広がる

日経コンストラクション編集長 野中 賢

2014年6月に施行された改正品確法では、公共工事の発注者の責務として、計画的な発注と適切な工期設定に努めることが明記された。これを受けて、多くの自治体が施工時期の平準化に取り組む。...続きを読む

-

[prescription 日本経済の動向]

2017.03.14

「チャイナ・プラス・ワン」戦略の難しさ|日本経済への中国の影響は引き続き大きい

みずほ総合研究所 チーフエコノミスト 高田 創

世界経済は中国の景気動向に影響を受けやすい構造となっており、日本もその例外ではない。一方、日本企業の海外展開において、東南アジア諸国への投資拡大などから、中国以外の国々への進出も含めた「チャイナ・プラス・ワン」戦略が語られている。...続きを読む

-

[prescription 建設経済の動向]

2017.02.21

導入が始まった「技術提案・交渉方式」|設計に施工者の関与強め事業を効率化

日経コンストラクション編集長 野中 賢

業界を挙げて進む生産性向上。ただし、個別業務の効率化だけでは効果は限定的だ。「全体最適」を実現するために、事業の進め方を見直していく必要がある。 切り札の一つとされているのが、新たな入札・契約方式である「技術提案・交渉方式」。...続きを読む

-

[prescription 日本経済の動向]

2017.02.20

みずほ総合研究所 チーフエコノミスト 高田 創

2016年の円ドル相場は年初来円高が進んだが、11月の米国大統領選挙以降、急速な円安となった。この背景としては、トランプ氏が新大統領に当選したことにより、米国の金融・財政政策のポリシーミックスが転換したことが考えられる。...続きを読む

-

[prescription 建設経済の動向]

2017.01.27

国土交通省発注工事の入札・契約状況|平均落札率が5年ぶりに下落

日経コンストラクション編集長 野中 賢

東日本大震災が発生した2011年度以降、上昇を続けていた工事の平均落札率。2015年度は前年度に比べ1.24ポイントのマイナスで、5年ぶりに下落した。震災を契機に急増した工事入札の不調も大きく減少。...続きを読む